Suatu hari, raksasa itu akan terbangun —bukan oleh investor atau teknologi, melainkan oleh kesadaran: bahwa kemandirian tak pernah lahir dari pasar, tapi dari cinta yang tekun kepada tanah airnya sendiri.

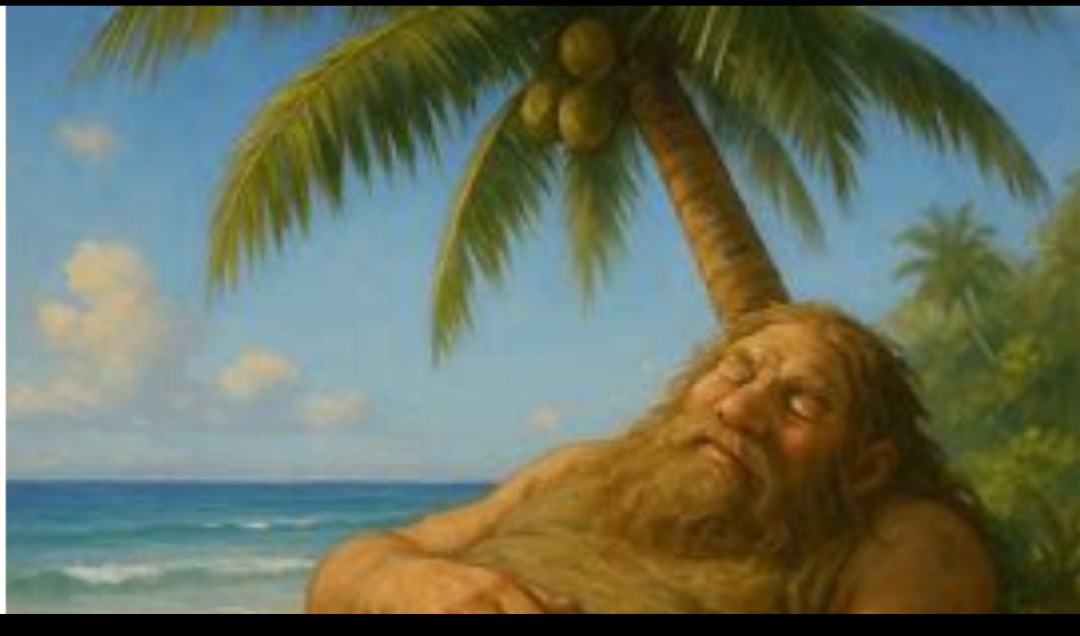

Ada raksasa yang tidur di bawah pohon kelapa. Ia tidur begitu lama, hingga bayangannya sendiri disangka tanah. Di sekelilingnya, daun-daun kering jatuh, membentuk sejarah yang dilupakan: bau kopra yang dulu memenuhi pelabuhan, suara pengasapan di dapur-dapur desa, dan surat kontrak yang ditulis dalam bahasa yang tak pernah kita kuasai sepenuhnya.

Dulu, dunia datang mencari minyak dari buah tropis itu. Sebelum jagung dijadikan minyak, sebelum kedelai dikeringkan menjadi kepingan emas di bursa Chicago, sebelum sawit menelan hutan Kalimantan. Kelapa adalah mercusuar — cahaya dari Timur yang menyalakan lilin-lilin industri di Eropa. Tapi cahaya itu padam. Bukan karena kelapa berhenti berbuah, melainkan karena tangan-tangan jauh di utara mematikan pelitanya.

Perang Dunia bukan hanya soal tentara dan peluru. Ia juga tentang dapur, tentang sabun, tentang minyak goreng. Ketika jalur laut ke Nusantara terputus, para insinyur di Barat menemukan pengganti: minyak jagung, kanola, bunga matahari. Sains, seperti selalu, berpihak pada siapa yang punya laboratorium. Maka minyak kelapa, yang dulu dijuluki white gold, perlahan kehilangan mahkota.

Kita, seperti biasa, tidak menulis sejarah kekalahan. Kita hanya menulis statistik ekspor. Setelah perang usai, raksasa itu tidak dibangunkan, melainkan dibiarkan tidur dengan sebutir harapan: bahwa pasar akan kembali datang. Tapi pasar tak punya ingatan. Ia hanya punya selera baru. Dan propaganda ilmiah pun bekerja: minyak kelapa disebut jahat bagi kolesterol, sawit dianggap pahlawan devisa.

Kini, ironi itu berputar balik. Dari laboratorium lain — kali ini di Timur — datang kabar: santan dan minyak kelapa ternyata menyehatkan, menenangkan sistem saraf, menurunkan berat badan. Tiongkok, yang dulu belajar industri dari Barat, kini memesan kelapa kita dalam ton-ton yang membuat grafik melonjak. Raksasa itu menggeliat. Tapi ia belum bangun.

Sebab kebangkitan tanpa kesadaran hanyalah pengulangan. Kita pernah punya sawit, yang menjelma jadi monster: mengubah rawa jadi abu, membangun istana di atas jurang ketimpangan. Apakah kita ingin mengulang dosa yang sama di bawah pohon kelapa?

Industri kelapa rakyat mestinya bukan sekadar proyek ekonomi. Ia seharusnya jadi cara baru membaca hubungan antara manusia dan tanah. Sebab kelapa tumbuh di tepi pantai, di halaman rumah, di tanah yang tak luas tapi penuh arti. Ia tidak menuntut pupuk impor, hanya menunggu kesetiaan.

Di situ, sebetulnya, tersimpan model ekonomi yang kita abaikan, yakni kemandirian yang bersahaja.

Tapi negara kita — seperti kehilangan keterampilan dasar: membaca masa depan dari masa lalu.

Kita sibuk mengejar investor, padahal sejarah mengajarkan bahwa modal sering datang bersama pelupaannya. Kita tidak pernah belajar mencintai apa yang tumbuh dari tanah sendiri.

Barangkali, jika suatu hari nanti raksasa itu benar-benar bangun, ia akan bertanya:

“Di mana anak-anak yang dulu mengeringkan kopra di halaman rumahnya?” Dan kita akan menjawab dengan malu: “Mereka kini bekerja di pabrik sawit.”

Dan dari situ, ia akan tertawa getir, lalu berjalan ke tepi pantai. Menatap laut yang dulu menjadi jalan kejayaan, kini penuh kapal asing dan janji-janji investasi. Mungkin ia akan berkata pelan, seperti doa yang terlambat: “Bangunlah, wahai negeri yang pernah punya kelapa. Sebelum yang tumbuh tinggal beton, dan yang kita peras hanyalah keringat sendiri.”

Ada raksasa yang tidur di bawah pohon kelapa. Ia tidak mati, hanya tertidur panjang. Di tubuhnya masih menempel bau asin laut, debu pelabuhan, dan suara kapal dagang yang sudah berabad-abad lewat. Pohon-pohon kelapa di pesisir ini pernah jadi penanda dunia: dari Tidore hingga Ternate, dari Ambon sampai Buton. Setiap butir kopra yang dikeringkan di bawah matahari tropis dulu punya arah—ke Amsterdam, Rotterdam, London.

VOC datang bukan hanya untuk rempah. Setelah cengkih dan pala kehilangan magi, kelapa menjadi emas putih berikutnya. Dari minyak kelapa dibuat sabun dan lilin, pelumas dan bahan kosmetik bagi perempuan Eropa yang beraroma tropis tanpa pernah tahu tropis itu sendiri.

Di abad ke-19, ketika Hindia Belanda berubah menjadi mesin ekonomi global, kopra adalah bagian dari denyut itu. Ia menyalakan lentera di Eropa, bahkan sebelum listrik menjadi bahasa kemajuan.

Tapi sejarah produksi selalu beriringan dengan sejarah penguasaan. VOC membangun sistem yang membuat petani hanya jadi penyedia bahan mentah, sementara nilai tambah dikunci di luar negeri. Dari situlah kolonialisme menemukan wajah ekonominya: bukan sekadar penjajahan wilayah, tapi juga imajinasi tentang siapa yang berhak memurnikan minyak dan siapa yang hanya menjemur buahnya di pasir.

Setelah kemerdekaan, raksasa itu tak pernah benar-benar dibangunkan. Ia sekadar diganti penunggunya. Negara, dengan segala jargon pembangunan, melanjutkan logika lama: ekspor bahan mentah, impor nilai tambah. Dari masa Bulog hingga pasar bebas, dari birokrasi hingga konglomerasi, kelapa tetap jadi komoditas yang miskin makna.

Sementara itu, dunia berubah cepat.

Perang Dunia II memecah rantai pasok kolonial; kapal-kapal tak lagi bisa menembus samudra, pabrik-pabrik di Barat kehilangan suplai kopra dari Asia. Maka para ilmuwan di sana bergegas mencipta pengganti: minyak jagung, kanola, bunga matahari, kedelai.

Di laboratorium-laboratorium inilah kolonialisme menemukan bentuk barunya — tak lagi perlu menaklukkan wilayah, cukup menaklukkan formula kimia.

Propaganda pun bekerja dengan rapi. Minyak kelapa disebut penyebab kolesterol. Sawit, jagung, dan kedelai dijual dengan wajah modernitas dan sains. Di baliknya, ada sistem raksasa bernama agribisnis global, di mana negara-negara tropis tetap jadi halaman belakang. Raksasa kelapa pun terlelap lebih dalam — tidak terbunuh, hanya dilupakan.

Kini, sejarah itu seperti berbalik. Tiongkok, negeri yang dulu belajar dari Barat, justru menemukan kembali rahasia lama yang pernah kita miliki: minyak kelapa menyehatkan, santan memberi keseimbangan tubuh. Permintaan mereka melonjak, pasar bergeser. Tapi raksasa itu belum juga bangun sepenuhnya. Ia hanya menggeliat di bawah bayang-bayang pohon yang makin tua.

Apakah kita siap menyambut kebangkitannya? Ataukah, seperti sawit, kita akan kembali menciptakan raksasa yang lain—rakus, buta, menghancurkan tanah tempatnya berpijak? Sebab sejarah menunjukkan, bangsa yang tak belajar dari masa lalunya hanya akan jadi bahan bakar bagi peradaban orang lain.

Barangkali, di sinilah ironi Indonesia terletak: kita punya tanah subur tapi tak punya visi agraria. Kita punya laut luas tapi kehilangan pandangan maritim. Kita punya kelapa di setiap pantai tapi tak tahu bagaimana membangunkannya. “Negara kita sakjane,” kata seorang teman, “tidak kompeten dalam apapun kecuali membuat pidato panjang tentang potensi.”

Tapi mungkin harapan tidak sepenuhnya padam. Di halaman-halaman desa pesisir, di mana petani masih menjemur kopra dengan sabar, raksasa itu masih bernafas. Di setiap tetes santan yang dituangkan ke wajan, ada semacam doa purba agar tanah dan laut tetap memberi.

Dan dari doa itulah barangkali suatu hari raksasa itu akan terbangun—bukan oleh investor atau teknologi, melainkan oleh kesadaran: bahwa kemandirian tak pernah lahir dari pasar, tapi dari cinta yang tekun kepada tanah airnya sendiri.[]

Nitiprayan, 13 Oktober 2025