Alas Srunggo (Kedung Srunggo) dikenal sebagai kawasan angker di Bojonegoro. Namun, literatur menyebut kemakmuran Bojonegoro justru bermula dari tempat bernama “Sotasrungga” itu.

Sejauh ini, nama Alas Srunggo, Malo-Trucuk, Bojonegoro, dikenal sebagai salah satu kawasan gawat di Bojonegoro. Mitos Bajul Srunggo misalnya, tentu sudah amat masyhur sejak ratusan tahun silam. Namun, siapa yang menyangka jika wilayah itu, sesungguhnya menyimpan banyak catatan kemakmuran.

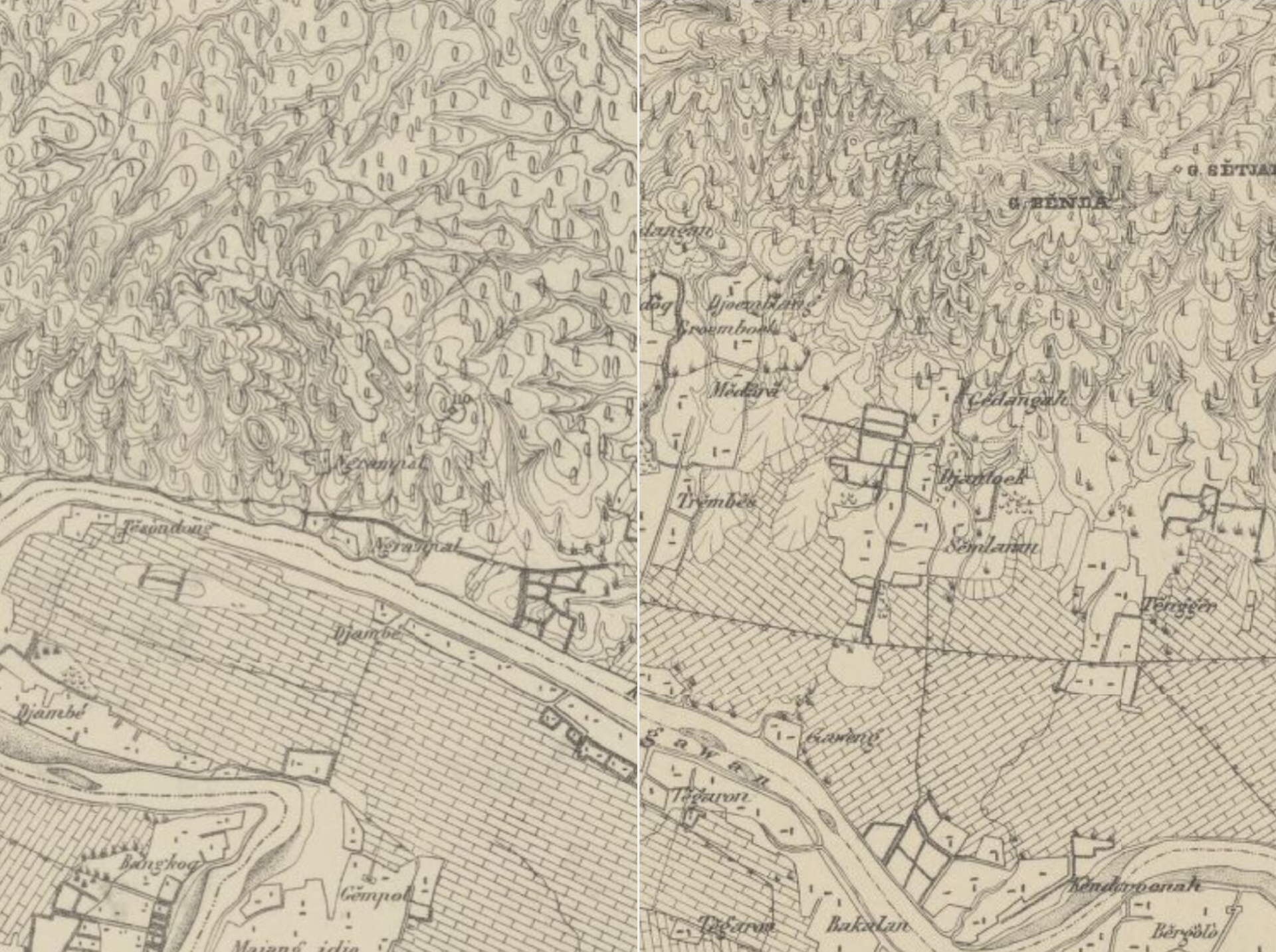

Secara geografis, Alas Srunggo adalah hutan berbukit berada di antara Kecamatan Malo dan Kecamatan Trucuk, Bojonegoro. Sementara secara geologis, Kedung Srunggo merupakan titik pertautan antara bukit Kendeng dan lintasan sungai Bengawan — titik temu Kaidah Banyu Lengo.

Dalam konteks geografi dan geologi, Alas Srunggo memegang posisi strategis sebagai inkubator budaya dan peradaban. Namun, selama ini, ia seperti dijauhkan, ditilap, bahkan sengaja dilupakan dari perbincangan tentang budaya dan peradaban itu sendiri.

Artikel ini merupakan bagian dari Seri Dekolonisasi yang berpijak pada spirit Bhinnasrantaloka: memelihara kebanggaan masa lalu, kesadaran masa kini, dan aspirasi masa depan.

Harus diketahui, satu di antara metode kolonial yang paling populer sekaligus paling mudah dititeni adalah: upaya mereka dalam menjauhkan masyarakat dari akar kebesarannya. Sehingga kita mudah dijajah. Karena itu, paradigma dekolonisasi (ngoceki bungkus kolonial) memang sangat dibutuhkan.

Bojonegoro termasuk kawasan yang sejarahnya dibonsai dongeng. Kebesaran empiris dan keluhurannya dipendam mitos-mitos hiburan berbasis politik perang-perangan. Padahal jika bonsai itu dilepas, akan tampak apa yang disebut-sebut Gus Dur sebagai prototype-toleransi-Nusantara itu.

Sesuai keterangan Gus Dur, Bojonegoro adalah Tlatah Bhinnasrantaloka. Pusat arena terjadinya sejarah besar. Namun, Londo Jowo tak suka dengan kebesaran itu. Walhasil, sejarah diganti, residu ditanam, dongeng disebarkan, dan masyarakat dipaksa untuk melupakan kebesaran itu.

Metode kolonial memang dilakukan penjajah atas bantuan Londo Jowo. Terbukti, abad 18 M dikenal sebagai abad kolaboratif antara Londo Jowo dan Londo Holland dalam menarasikan sejarah, dengan cara memasang residu-residu traumatik masa silam. Untuk mengurai narasi Londo Jowo, kadang perlu disuwuk dengan data-data Jimat Anti Kolonial.

Di tengah kemasyhuran Srunggo sebagai tempat angker, sesungguhnya menyimpan banyak nilai kearifan luhur, serta asas kebijaksanaan dari para leluhur. Pramoedya Ananta Toer, penulis anti-kolonial itu, secara tersirat menyebut kawasan Srunggo sebagai Bukit Para Dewa, tempat yang mengandung nilai dan berkah alam.

Sejumlah literatur mencatat, kawasan Srunggo merupakan wilayah penting di Bojonegoro. Informasi itu tersebar dari berbagai latar waktu maupun kondisi peradaban. Baik dari latar waktu abad 20 M, abad 19 M, abad 16 M, maupun abad 10 M. Hampir semua catatan menyebut kawasan Srunggo sebagai lokasi penting di tiap zaman.

Abad 20 M

Nama Kedung Srunggo tertulis pada buku Cariyosipun Benawi Sala (1916) yang ditulis Adipati Reksakusumo. Bupati ke-20 Bojonegoro itu membuat buku kumpulan mitos yang merangkum sejumlah titik angker di Nggawan Bojonegoro. Menurutnya, ada 12 titik angker di Nggawan Bojonegoro. Satu di antaranya Kedung Srunggo.

Dia mencatat, di Kedung Srunggo terdapat buaya ganas. Buaya itu menghuni goa yang tembus hingga Nglirip Singgahan. Meski lewat kisah angker, catatan ini menunjukan pada awal abad 20 M pun, Kedung Srunggo masih terdengar kebesarannya.

Ada dua paradigma dalam memahami Mitologi Kolonial (mitos yang dibikin pada zaman kolonial). Pertama, mitos dibuat untuk menjaga sesuatu yang dianggap penting. Atau sebaliknya, mitos justru dibuat untuk memutus hubungan masyarakat sekitar dari sesuatu yang dianggap penting itu.

Abad 19 M

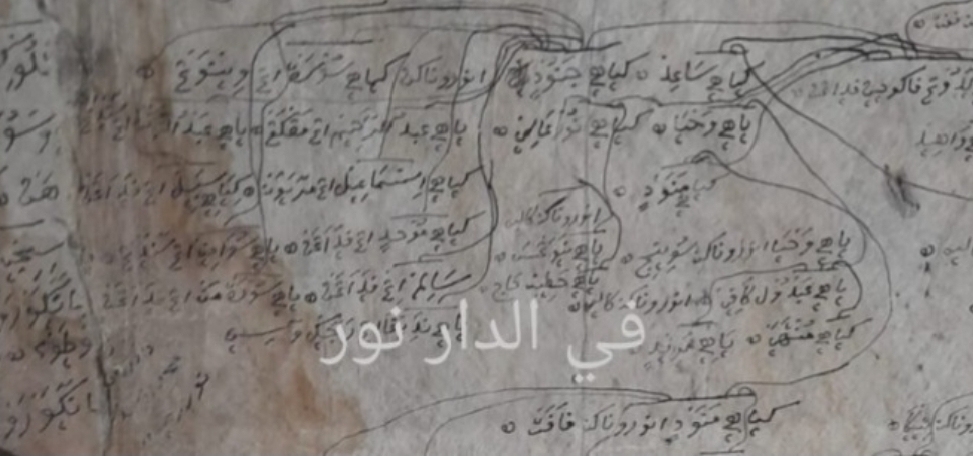

Manuskrip Padangan yang ditulis pada periode 1820 M, mencatat perbukitan itu dengan istilah تناوون, tentu karena berada di Distrik Tinawun. Nama Tinawun tentu nama kuno. Bahkan nama itu sudah disinggung dalam Prasasti Adan-adan (1301 M).

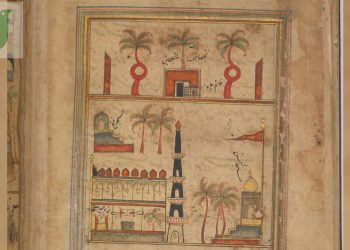

Namun yang menarik, cara sang mualif dalam menuliskannya. Sepintas, tulisan pada manuskrip itu akan mengingatkan kita pada konsep “ta’awun“, dan tentu saja akan mengingat keramat ayat Wata’awanu alal Birri Wattaqwa.

Pada abad 18 M dan 19 M, wilayah Srunggo adalah perlintasan sekaligus pemberhentian rombongan perahu Ulama Padangan menuju Rajekwesi. Tempat ini punya peran besar sebagai wasilah utama, atas pesatnya peradaban Islam di kawasan sungai Rajekwesi.

Kedung Srunggo menjadi titik yang mewasilahi perjalanan perahu rombongan Kiai Januddin Guyangan, Kiai Sadipo Sranak, Kiai Singoleksono Pengkol, Nyai Nadifah Tulung, dan Nyai Ireng Pengkol dalam membangun peradaban Islam di wilayah pinggir Bengawan Rajekwesi.

Seperti namanya yang T(in)a’wun-Ta’awun, Kedung Srunggo tentu punya peran sebagai Watta’awuna alal Birri, yang mewasilahi hadirnya pesantren-pesantren kuno abad 18 M seperti Pesantren Guyangan (Trucuk), Pesantren Sranak (Trucuk), Pesantren Tulung (Trucuk), hingga Pesantren Pengkol (Rajekwesi).

Seiring maraknya kisah Bengawan, kebesaran pesantren-pesantren kuno di pinggir Bengawan Rajekwesi banyak tak terdeteksi, bahkan tak pernah diperbincangkan. Padahal, tokoh-tokoh dalam rombongan Kiai Januddin Guyangan adalah figur nan empiris.

Abad 16 M

Pramoedya Ananta Toer, dalam buku Arus Balik, juga menyinggung kawasan gugusan bukit kuno itu. Dalam Historical Fiction berlatar abad 16 M itu, wilayah Kedung Srunggo disebut sebagai bukit Para Dewa. Memang faktanya, gugusan bukit membentang dari Kedewan, Malo, hingga Trucuk itu, dikenal sebagai wilayah “Ka-dewa-an” yang masyhur peradaban kuno-nya.

“…Di atas balok coklat berlumut, berdiri barisan perbukitan tebal, kuning, di sana-sini agak hijau. Itulah perbukitan kapur bernama Kendeng. Dan di atas perbukitan adalah langit para dewa. ” (hal: 20).

Dalam bukunya itu, Pram menceritakan sekelompok pasukan dari Tuban yang berekspedisi memasuki wilayah perbukitan Bojonegoro (dari arah utara ke selatan). Sekelompok pasukan itu, menjelajahi perbukitan kuno tersebut dalam rangka mencari dan menemukan sumber lengo (minyak tanah).

“…. minyak tanah bisa didapatkan di tengah-tengah pecahan bukit cadas yang patah atau belah. Mungkin jarak pecahan itu sampai satu atau setengah hari perjalanan. Tengah-tengah jarak itu biasanya sumber minyak”. (hal: 726)

Pada abad 16 M, di wilayah ini sudah identik keberadaan lengo (minyak tanah). Bahkan, ia bisa keluar begitu saja dari belahan bukit, atau dari pecahan-pecahan batu cadas. Ini menunjukan betapa populernya lengo (minyak tanah) sebagai entitas yang lahir dari pertautan antara Kendeng dan Bengawan di wilayah itu.

Jamak diketahui, Pramoedya Ananta Toer adalah penulis yang mendasarkan tulisan-tulisannya pada riset observasi data faktual. Ini bukan tanpa alasan. Sejak muda, ia punya privilege berupa penguasaan Bahasa Belanda, serta akses untuk mendapatkan data-data. Sebuah privilege yang tak dimiliki semua orang pada zaman itu.

Abad 10 M

Kedung Srunggo merupakan wilayah yang berada dalam kawasan Telang dan Sangsang — bagian dari bukti empiris Peradaban Medang Kuno. Maka bukan kebetulan jika Kedung Srunggo disebut dan disinggung dalam Prasasti Telang (903 M) dan Sangsang (907 M), sebagai lokasi yang cukup penting.

(1). […..] Pada saat itu perintah Śrī Mahārāja Rakai Watukura Dyah Balitung Dharmmodaya Mahāsambhu (2). turun pada Rakai Mapatih i Hino Śrī Dakṣottama Bāhubajrapratipakṣakṣaya, memerintah Rake Wlar Pu Sudarśana agar menyelesaikan nazar raja yang disemayamkan di Sataśṛngga. (Prasasti Telang, baris 1 dan 2, lempeng a).

Dalam baris ke-2 Prasasti Telang (903 M) di atas, disebut secara jelas sebuah lokasi bernama Sataśṛngga (Sotasrunggo), sebagai lokasi yang dimuliakan Penguasa Medang Kuno, Maharaja Dyah Baletung. Bahkan menjadi lokasi di mana Sang Maharaja bernazar atas nama persemayaman. Dalam Threvada kuno, “Sota” berarti air yang mengalir atau aliran air sungai.

Prasasti Telang (903 M) menjadi prasasti awal yang menyebut komoditas penting bernama lna (lenga) sebagai entitas yang lahir dari pertautan Kendeng dan Bengawan ini. Komoditas air mulia inilah, yang kelak digurat kembali pada Prasasti Sangsang (907 M), dengan menyebutnya sebagai lnga (lenga) di wilayah Pagerwesi (Trucuk).

Tak hanya Prasasti Telang, dalam Prasasti Sangsang juga menyebut lenga, wesi, garam, dan tembaga sebagai komoditas transaksional di wilayah Pagerwesi (Trucuk). Dan fakta yang harus diketahui, kawasan Sotasrungga (Telang) dan Pagerwesi (Sangsang) adalah titik lokasi yang saling berdekatan.

Dengan metode dekolonisasi, kita akan memahami bahwa Bojonegoro merupakan wilayah penting. Tanah yang selalu jadi skena terciptanya sejarah-sejarah besar. Seperti dikatakan Gus Dur, Bojonegoro adalah prototype-toleransi-Nusantara. Bumi yang dikenal sebagai Tlatah Bhinnasrantaloka.